da Fondazione INDA | Giu 9, 2012

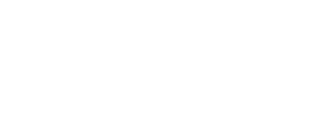

Il teatro antico sulla scena contemporanea: ciclo di incontri organizzato dall’Università di Bergamo

Il ciclo di incontri è rivolto agli studenti e alle studentesse di tutti i corsi di laurea triennale e magistrale del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione. Il percorso fornisce conoscenze e competenze di carattere culturale e professionale relative alla...

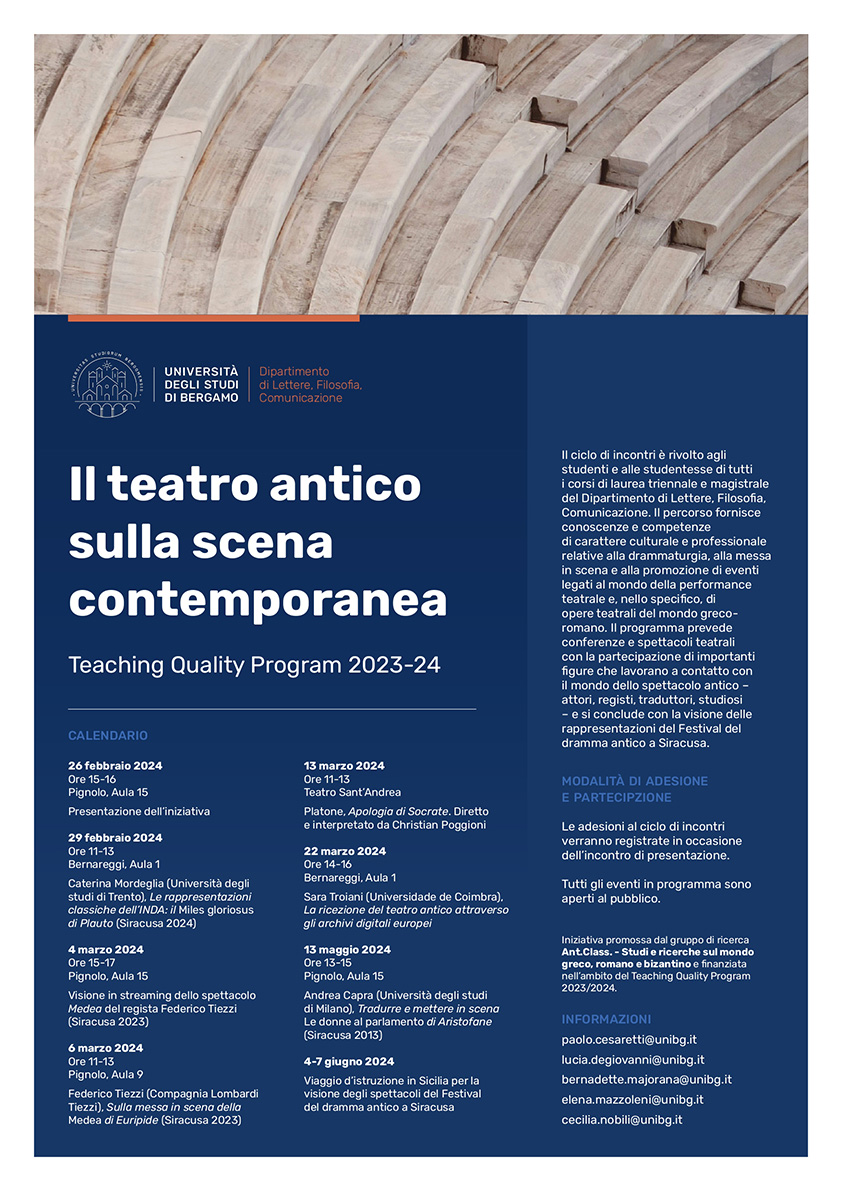

“Plauto. Tradizioni e fortune”: convegno a Trento

La storia del teatro e dei suoi capolavori si snoda nel tempo attraverso riscritture, trasformazioni, percorsi sinuosi. Questo ciclo di incontri, organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, in collaborazione con il Centro Servizi...

Convegno a Verona: Medea antica e moderna. Da Siracusa a Verona.

"Medea antica e moderna. Da Siracusa a Verona" è il titolo del convegno in programma all'Università di Verona il 12 e 13 settembre. La manifestazione si svolge nell’ambito della convenzione tra la Fondazione INDA e il Centro di ricerca Skenè dell’università di Verona,...

“A voce spiegata”, lunedì 8 maggio a Siracusa la presentazione del libro di Francesca Della Monica

Lunedì 8 Maggio 2023 alle ore 11 presso il salone Amorelli di Palazzo Greco in corso Matteotti a Siracusa, la cantante, compositrice, pedagoga e filosofa della voce Francesca Della Monica - curatrice della direzione dei cori negli spettacoli Prometeo Incatenato e...

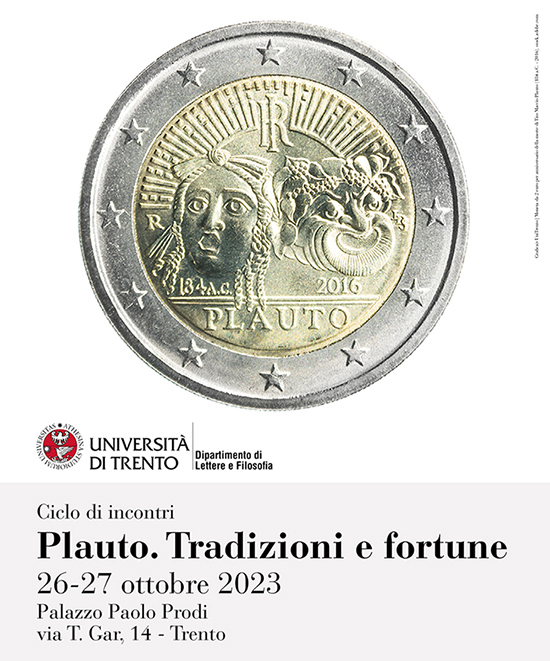

“Plauto, tradizioni e fortune”, convegno a Trento

"Plauto, tradizioni e fortune" è il titolo del ciclo di incontri in programma lunedì 20 e martedì 21 marzo a Palazzo Paolo Prodi a Trento. Organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, in collaborazione con l’Istituto Nazionale del...

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

BACK TO COLONO. Fuggo, cerco e riparto! Saggio di fine Campus delle Arti 2022

14 luglio alle ore 19,00 ex Convento S. Francesco

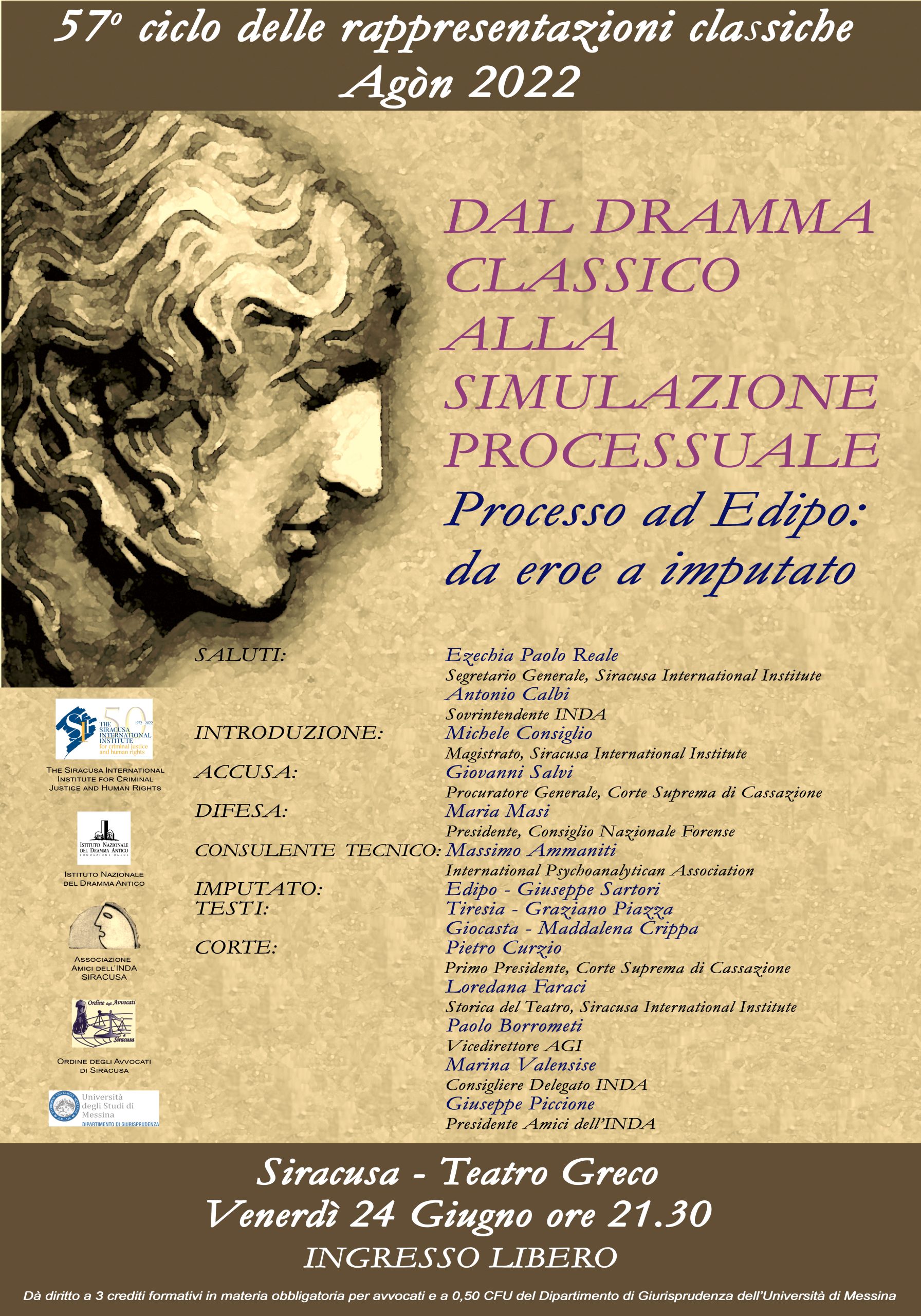

Agòn, il 24 giugno al Teatro Greco di Siracusa “Processo ad Edipo: da eroe a imputato”

Per il Siracusa International Institute neanche Edipo, giovane re di Tebe, protagonista di una delle tragedie più belle di Sofocle, potrà sottrarsi alla consueta e seguitissima simulazione processuale, Agòn, al Teatro Greco di Siracusa. A giudicarlo, la sera del 24...

La Mostra Multimediale ORESTEA ATTO SECONDO riapre al pubblico

a Palazzo Greco

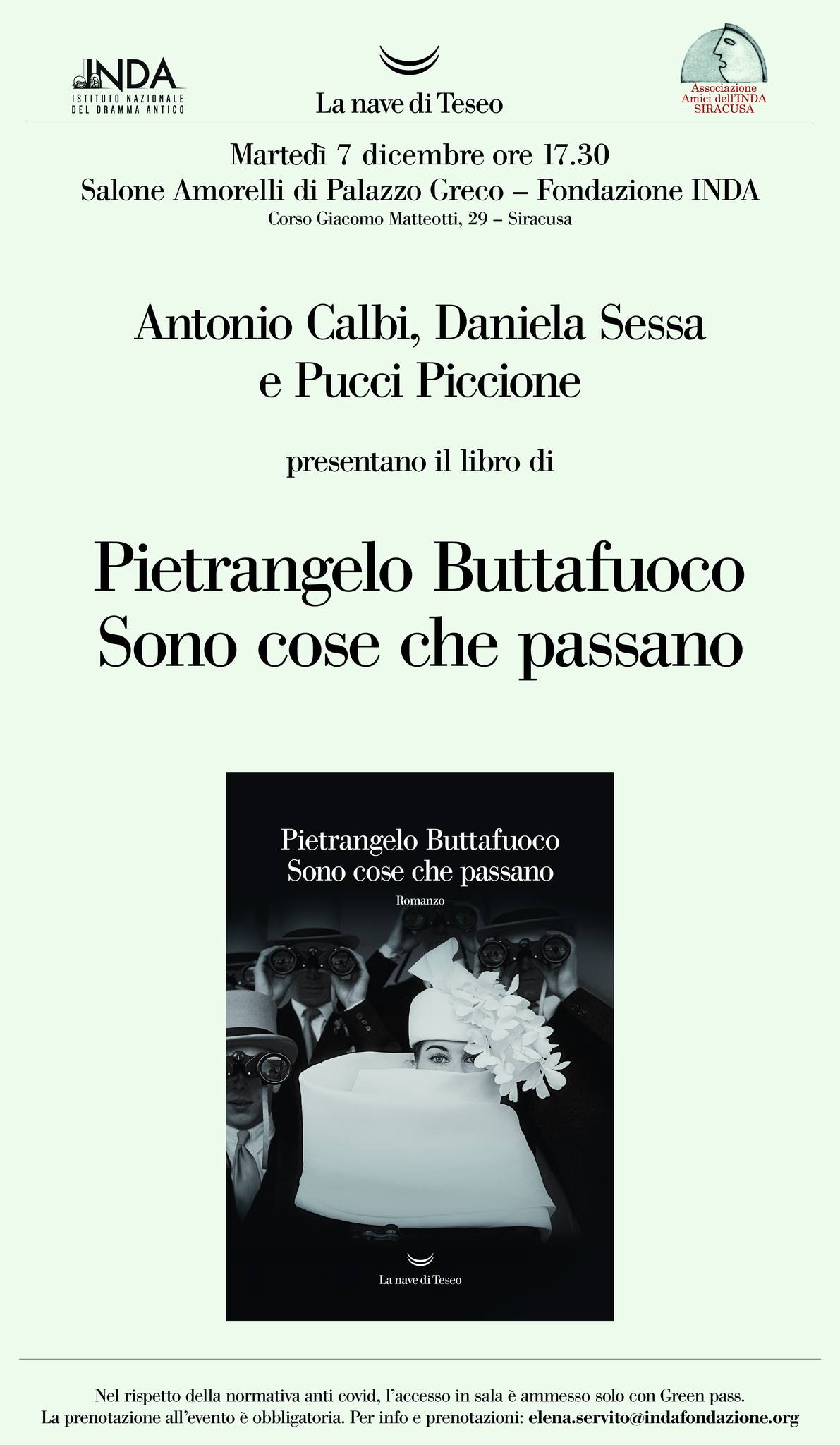

Calbi, Sessa, Piccione presentano il libro di Pietrangelo Buttafuoco Sono cose che passano

Salone Amorelli , Martedì 7 dicembre 2021