19-20 ottobre 2023

Palazzo Greco, Fondazione INDA Siracusa

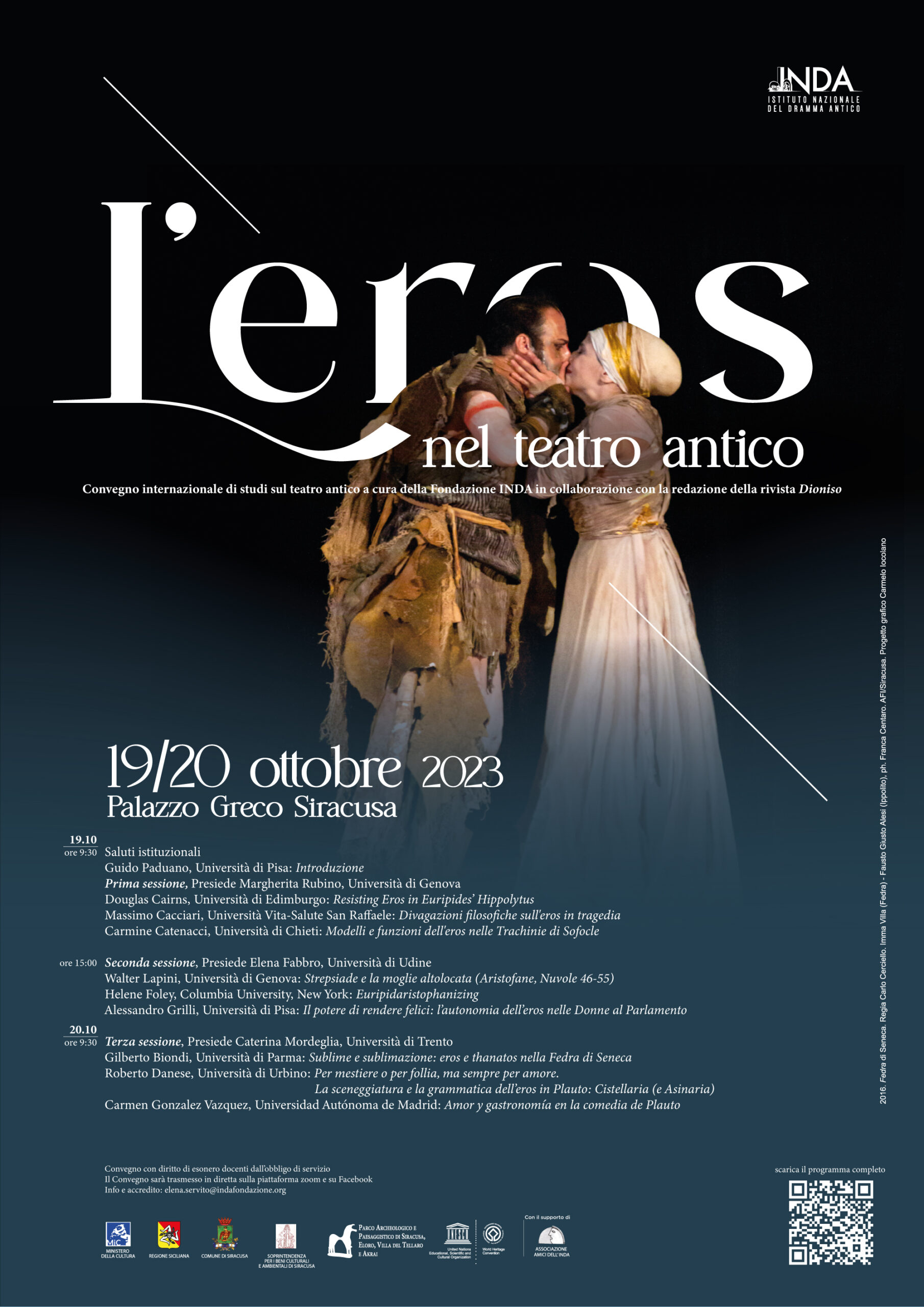

Del pendolo tra represso e repressione l’Ippolito di Euripide fornisce una rappresentazione scenica esemplare: innamoratasi del figliastro Ippolito per una vendetta che su di lui, non già su di lei, vuol prendersi la dea Afrodite, Fedra vive la sua passione non come puro desiderio, ma come tensione fra l’impulso divino incontrollabile e le remore tutte umane dell’etica: l’eros stenta così moltissimo a prevalere sulle barriere del silenzio, ma proprio la durata della resistenza ne sancisce la centralità, che la ripresa di Racine trasmetterà alla cultura europea.

Nella tragedia greca, un moralismo sessuofobo è pervasivo: le pene e i misfatti dell’amore sono sempre denunciati con forza, mentre le sue rare taumaturgie in positivo sono in qualche modo neutralizzate.

L’Alcesti di Euripide inscena la morte di una donna che muore al posto del marito Admeto, destinatario di un privilegio favolistico; si capisce che Platone nel Simposio ne abbia fatto l’icona stessa dell’eros. Ma in Euripide Alcesti non definisce allo stesso modo il movente del suo agire, sembra inquadrarlo in un blando e generico regime di affettività familiare; quando in punto di morte chiede ad Admeto di non risposarsi, dichiara di farlo per non dare ai suoi figli una matrigna.

Nelle Supplici, sempre di Euripide, Evadne si getta sul rogo del marito Capaneo, ma essendo il suo sacrificio “inutile”, l’esaltazione è tutta soggettiva, stridente col moralismo perbenistico del padre Ifi.

Quando la tematica amorosa torna in Seneca ha un avversario in più, la condanna stoica delle passioni, e d’altra parte acquista rilievo nell’azione tragica: ad esempio nella sua Fedra la protagonista si uccide non per calunniare l’amato e vendicarsi del suo rifiuto, ma per unire i loro fata, non essendo stato possibile unire i loro animos.

Passando all’orizzonte della commedia, in quella di Aristofane la pulsione erotica non è censurata perché nessuna pulsione è censurata: il messaggio comico veicola un desiderio narcisistico di felicità assoluta, cosmica, del quale il sesso fa parte integrante, ma non preminente: nel complesso ha un ruolo inferiore, per esempio, al desiderio alimentare.

Nella Lisistrata però si afferma un riassetto del rapporto tra i sessi che conferisce la parte preponderante al desiderio femminile, dotato della stessa forza di quello maschile, ma assistito da un progetto lungimirante e da una lucida coscienza dei valori: il desiderio dei maschi è anzi, tramite il famoso ricatto sessuale, assunto a strumento di una linea politica che afferma l’incompatibilità dell’amore (e dell’affettività familiare) con l’universo irragionevole della violenza e della guerra.

Una è la ricerca del matrimonio “borghese” che ha da superare ostacoli legati a diseguaglianze economiche e sociali, a peculiarità caratteriali, a vicende che hanno creato equivoci sull’identità delle persone.

L’altra, assai più problematica, si rivolge a un oggetto del desiderio del tutto o prevalentemente mercenario, e ha per avversaria l’autorità patriarcale nel duplice ruolo di custode dei valori e (più ancora) del patrimonio. L’assalto all’autorità viene portato non in prima persona dal giovane, ma da uno schiavo che solidarizza con lui e che esercita la dimensione intellettuale dell’imbroglio con tale padronanza da raggiungere lo statuto di personaggio demiurgico (equiparato, in un famoso passo dello Pseudolus di Plauto alla stessa creatività del poeta).

È evidente che questa vittoria del sesso ha bisogno di essere esorcizzata, risultato che spesso si ottiene screditando non l’istituto patriarcale ma i singoli padri che indegnamente lo rappresentano, e la loro indegnità si rivela col fatto che a loro volta si innamorano, senza aver titolo all’indulgenza “paternalistica” che spetta ai giovani.

Direttore della Rivista di studi Dioniso

L’Eros nel

teatro

antico

Convegno Internazionale di studi INDA 2023

a cura della Fondazione Inda e della Rivista di studi sul teatro antico Dioniso.

19 ottobre

Saluti istituzionali

Guido Paduano, Università di Pisa: Introduzione

ore 09:30

Prima sessione

Presiede Margherita Rubino

Università di Genova

Douglas Cairns

Università di Edimburgo: Resisting Eros in Euripides’ Hippolytus

Massimo Cacciari

Università Vita e Salute: L’Alcesti di Euripide

Carmine Catenacci

Università di Chieti: Modelli e funzioni dell’eros nelle Trachinie di Sofocle

ore 15.00

Seconda sessione

Presiede Elena Fabbro

Università di Udine

Walter Lapini

Università di Genova: Strepsiade e la moglie altolocata ( Aristofane, Nuvole 46-55)

Helene Foley

Columbia University, New York: Euripidaristophanizing

Alessandro Grilli

Università di Pisa: Il potere di rendere felici: l’autonomia dell’eros nelle Donne al Parlamento

20 ottobre

Terza sessione

Presiede Caterina Mordeglia

Università di Trento

Gilberto Biondi

Università di Parma: Sublime e sublimazione: eros e thanatos nella Fedra di Seneca

Roberto Danese

Università di Urbino: Per mestiere o per follia, ma sempre per amore.

La sceneggiatura e la grammatica dell’eros in Plauto: Cistellaria (e Asinaria).

Carmen Gonzalez Vazquez

Universidad Autónoma de Madrid: Amor y gastronomía en la comedia de Plauto

Segreteria organizzativa

Elena Servito, Francesco Morosi

Addetto stampa

Gaspare Urso

Progetto grafico

Carmelo Iocolano

Info e accredito sulla piattaforma zoom:

[email protected]

+39 0931 48 72 26

“Convegno con diritto di esonero dall’obbligo di servizio”.

Il Convegno sarà trasmesso sulle piattaforme zoom e facebook